Dans cet article riche et complet, nous allons plonger dans l'univers du Noël victorien, "the Victorian Christmas".

Si vous faites le tour d'un salon anglais en décembre, vous allez voir à peu près toujours la même chose : un sapin bien installé dans un coin (avec cette guirlande qui s’emmêle chaque année, on ne sait pas pourquoi), quelques cartes de vœux posées sur un buffet, peut-être une boîte de crackers qui attend patiemment le repas du 25, sans parler de la dinde ou du rôti qu’on imagine déjà au four.

Noël Victorien à Winchester © French Moments

On a l’impression que tout cela a toujours existé. Que les grands-parents, leurs grands-parents, et tous les ancêtres avant eux ont forcément fait “comme ça”.

En réalité… pas du tout. Ou du moins, pas depuis aussi longtemps qu’on le croit.

Si vous remontez au début du XIXᵉ siècle, Noël, en Grande-Bretagne, n’a pas grand-chose à voir avec cette grande machine familiale et commerciale que nous connaissons aujourd’hui.

La fête est là, bien sûr, sur le calendrier religieux, mais ce n’est pas l’événement de l’année. Pour beaucoup, c’est une journée importante à l’église, puis on retourne plus ou moins à la routine.

Certaines entreprises, d’ailleurs, ne considèrent même pas Noël comme un vrai jour férié. Le gros des cadeaux, quand il y en a, se fait plutôt au Nouvel An.

Et puis, au milieu de ce XIXᵉ siècle qui file à toute vitesse avec ses machines, ses usines et sa fumée de charbon, il se passe quelque chose d’assez inattendu.

Noël se met à gonfler, à prendre de la place. D’un coup, la fête devient plus brillante, plus bruyante, plus chargée en émotions, en sucre et en symboles.

C’est un peu comme si quelqu’un avait appuyé sur un interrupteur : la lumière se rallume au cœur de l’hiver.

Aux abords de la Great Minster Street (Winchester) © French Moments

Le trio du Noël victorien

Ce “quelqu’un”, en réalité, ce n’est pas une seule personne. C’est une sorte de trio improbable :

- une reine jeune et très observée, Victoria,

- son mari le prince Albert, avec son bagage de traditions allemandes,

- et puis des écrivains, au premier rang desquels Charles Dickens, qui va donner une âme et une morale nouvelles à la fête.

Le tout porté par une révolution industrielle qui rend soudain possibles des choses très simples : produire en masse des jouets, des décorations, des cartes, et acheminer tout cela dans tout le pays à coups de trains, de postes et de vitrines bien éclairées.

Ce qui est fascinant, c’est que cette transformation ne se fait pas seulement “par le haut”, depuis le palais ou les grands magasins, ni seulement “par le bas”, dans les familles modestes. C’est une sorte de pacte implicite :

- la famille royale donne l’exemple, montre ce que doit être un “Noël de famille respectable”,

- les entrepreneurs et les industriels flairent le filon et transforment les idées en objets (crackers, cartes, jouets, décorations…),

- et les écrivains mettent des mots sur tout cela, expliquent comment il faut se comporter à Noël : plus généreux, plus attendri, plus tourné vers les enfants et les plus pauvres.

Résultat : en quelques décennies, Noël passe d’une fête relativement discrète à l’événement central du calendrier britannique, avec ses codes, ses images, ses sons… et une bonne partie de ces codes, vous les avez encore chez vous aujourd’hui, même si vous habitez à mille kilomètres de Londres et que vous réservez votre dinde au supermarché du coin plutôt qu’au marché couvert.

Chichester à Noël © French Moments

Dans cet article, nous allons suivre quelques grandes “inventions” victoriennes qui ont littéralement redessiné Noël : le sapin décoré devenu le cœur du salon, la carte de vœux que l’on envoie par dizaines, les Christmas crackers qui explosent joyeusement au milieu du repas, la manière d’offrir les cadeaux, le grand festin, les chants, les jeux de salon… Bref, tout ce décor que l’on croit “naturel”, alors qu’il a été patiemment installé entre les années 1840 et 1900.

Et vous allez voir, derrière chaque tradition “cute”, il y a souvent une histoire très concrète : un imprimeur débordé de courrier, un confiseur un peu bricoleur, un prince nostalgique de ses sapins allemands, une reine en deuil qui s’accroche à ces rituels, des familles pauvres qui s’inscrivent à un “goose club” pour pouvoir se payer une oie une fois par an…

Autant dire qu’on est très loin des images lisses des cartes postales.

Le Noël victorien et le sapin de Noël

Lorsque l’on pense au Noël victorien, on imagine immédiatement un grand sapin majestueux, posé bien droit dans un salon éclairé par la lumière vacillante des bougies.

Pourtant, si l’on remonte un peu dans le temps, le sapin n’a rien d’évident dans une maison britannique.

C’est même un intrus venu d’ailleurs, qui a mis plusieurs décennies à conquérir le pays — et il faut bien le dire, sans l’aide de la famille royale, il aurait peut-être mis beaucoup plus de temps à s’imposer.

Noël à Petworth © French Moments

1. Les racines allemandes du sapin

L’histoire commence bien avant Victoria et Albert.

On pense souvent que c’est Albert qui apporte le sapin en Grande-Bretagne, mais c’est en réalité Queen Charlotte, l’épouse allemande de George III, qui fait installer un premier arbre à Windsor en 1800.

Un vrai sapin allemand, décoré comme elle en avait l’habitude. Mais à l’époque, cela reste un usage très aristocratique, une curiosité de cour, un “truc d’étrangers” que les familles britanniques regardent de loin sans se l’approprier.

Victoria, elle, grandit avec des influences germaniques : sa mère est allemande, sa lignée hanovrienne.

Autrement dit, le sapin ne lui est pas étranger. Mais il n’est pas encore une tradition nationale.

Pas encore.

2. Prince Albert, le “chef décorateur” de Windsor

Et puis arrive Albert, jeune, enthousiaste, et franchement ravi à l’idée de ramener un peu de chez lui dans sa nouvelle vie britannique.

On a parfois l’impression que le prince était très sérieux, très protocolaire. Mais face au sapin, non : tout indique qu’il adorait cette tradition.

C’est lui qui prend en charge la décoration des arbres au château de Windsor. Il y suspend des petites choses :

- des bougies en cire, ce qui donne une lumière magnifique… mais un risque d’incendie qu’on préfère aujourd’hui oublier ;

- des fruits, noix, oranges piquées de clous de girofle ;

- des confiseries comme le fameux “barley sugar” ou les “sugar plums” (qui ne sont pas des prunes, mais de petites dragées d’anis ou de carvi enrobées de sucre, suspendues par un fil).

Victoria note dans son journal à quel point la vue du sapin émerveille ses enfants en 1841.

Le sapin devient très vite un rendez-vous familial intime, un moment presque sentimental.

Victoria et Albert

3. L’image qui change tout : l’Illustrated London News (1848)

Et puis survient le coup de théâtre : en 1848, l’Illustrated London News publie une gravure représentant la famille royale réunie autour du sapin à Windsor.

Une simple image. Mais quelle image.

C’est un peu comme si, du jour au lendemain, tout le pays avait reçu un mode d’emploi visuel : voilà à quoi ressemble un Noël moderne, élégant, respectable.

Et cette image va circuler partout : reproduite, copiée, parfois détournée, parfois améliorée.

Les classes moyennes anglaises s’en emparent immédiatement.

On imite la reine comme on imiterait une influenceuse aujourd’hui : parce que c’est chic, parce que c’est moderne, parce que c’est ce qu’il “faut” faire.

En quelques années, l’arbre n’est plus un symbole germanique : il devient une institution britannique.

Victoria et Albert autour de l'arbre de Noël

4. Comment on décorait vraiment un sapin victorien

Maintenant, si vous imaginez un sapin victorien avec des guirlandes électriques, des boules en verre soufflé et des figurines de Père Noël… non. Rien de tout cela n’existe encore.

Un sapin victorien typique, c’est plutôt :

- des bougies (toujours elles), fixées sur des petites pinces ou enfoncées dans un peu de cire ;

- des oranges, noix, pommes, parfois dorées ou décorées ;

- des papillotes, des bonbons, des friandises ;

- des jouets miniatures que les enfants décrocheront le 24 au soir ;

- parfois des noix évidées contenant une surprise (sucre, mini-trinket).

Et surtout, les sapins sont encore rares. On commence à en vendre dans certains marchés — notamment Covent Garden, qui devient un point de vente important dans les années 1860 — mais ce n’est pas encore un réflexe d’en acheter un comme aujourd’hui.

5. Après la mort d’Albert : le sapin devient un geste de mémoire

Lorsque Albert meurt en 1861, Victoria sombre dans un deuil profond, dont on connaît l’ampleur.

Elle s’éloigne de Windsor, passe les fêtes à Osborne House sur l'Île de Wight, mais elle continue les traditions que son mari avait installées.

Le sapin, surtout, reste un symbole fort : l’idée de garder Albert “présent”, fût-ce par la répétition d’un geste.

Pour elle, c’est une manière de maintenir un lien. Pour le pays, cela renforce encore la valeur du sapin comme symbole familial et sentimental.

Petit à petit, l’arbre devient une évidence. Un rituel. Un centre de gravité du foyer en décembre.

Et ce qui est fascinant, c’est que ce sapin qui vous paraît aujourd’hui si banal est, à l’origine, un objet politique, médiatique et émotionnel.

Un symbole public avant d’être une décoration familiale.

Un signe de respectabilité avant d’être un moment de plaisir.

Et, pour Victoria, un fil invisible qui maintient la présence d’un homme disparu.

Le Noël victorien et les cartes de Noël

Si vous faites partie de ces personnes qui gardent une petite pile de cartes de vœux quelque part — dans une boîte, dans un tiroir ou coincée derrière un cadre — vous avez peut-être déjà remarqué que ce petit objet a un charme étrange.

Un morceau de carton, quelques mots écrits à la va-vite, une illustration souvent un peu kitsch… et pourtant, on hésite toujours à les jeter.

Les Victoriens, eux, ont inventé ce réflexe-là, presque sans le vouloir.

1. La révolution du courrier bon marché : la Penny Post

Avant 1840, envoyer du courrier au Royaume-Uni coûte cher, et parfois c’est même le destinataire qui paie la réception.

Autant dire que les échanges de vœux ne sont pas monnaie courante.

Mais en 1840, l’introduction du Uniform Penny Post change absolument tout : pour un penny, on peut envoyer une lettre n’importe où dans le pays.

Le courrier devient rapide, régulier, presque moderne. Une véritable infrastructure sociale se met en place.

Et là, quelque chose se passe : les gens commencent à écrire davantage. On envoie des petits mots, des nouvelles, des félicitations.

À Noël, on écrit même sur du papier à en-tête décoré. Bref, on sent qu’un terrain fertile est là… il ne manque plus qu’une bonne étincelle.

2. Sir Henry Cole, l’homme débordé qui invente la carte (presque malgré lui)

Cette étincelle arrive sous la forme d’un homme : Sir Henry Cole.

Un civil servant (fonctionnaire), un entrepreneur, un organisateur… et surtout quelqu’un qui reçoit trop de courrier.

En 1843, saturé par les lettres auxquelles il n’arrive plus à répondre, Cole se dit qu’il lui faut une sorte de réponse standard. Une manière élégante et rapide de souhaiter “Compliments de la saison” à tout son réseau.

Il demande alors à son ami, le peintre John Callcott Horsley, de lui créer une illustration : une scène familiale joyeuse au centre, et sur les côtés, des images de charité — deux thèmes très victoriens, la convivialité et le devoir moral.

Le tout imprimé en série, puis soigneusement colorié à la main. Un prototype de carte de Noël.

Cole en fait imprimer 1 000 exemplaires. Une quantité énorme pour l’époque. L’idée est brillante… mais un détail va faire scandale.

Carte de noël victorien - 1885

3. Premier scandale de Noël : des enfants… et du vin

Sur la carte, la famille Cole lève son verre. On trinque ensemble. Même les enfants.

Et c’est là que ça explose : les adeptes du mouvement de tempérance voient rouge.

Pour eux, faire boire des enfants, même sur une illustration, même symboliquement, c’est inacceptable.

Les journaux s’en mêlent. On accuse Cole de promouvoir l’alcoolisme familial.

Pourtant, malgré la polémique — ou peut-être grâce à elle — la carte devient une curiosité que l’on s’arrache.

Victoria elle-même envoie des cartes officielles, leur donnant ainsi une sorte de validation royale.

Mais il faut être honnête : la première carte de Noël, commercialement, est un semi-échec.

Elle coûte un shilling — trop cher pour la plupart des familles. Du beau, oui, mais un beau inaccessible.

4. L’imprimerie industrielle change tout

Le véritable décollage des cartes de Noël arrive un peu plus tard, avec les progrès de la chromolithographie.

L’impression couleur devient à la fois plus belle, plus variée, et surtout beaucoup moins chère. Les cartes deviennent accessibles — vraiment accessibles — à toutes les classes sociales.

Et là… l’imagination s’emballe.

Les Victoriens adorent les illustrations extravagantes :

- des rennes, des oiseaux, des pavillons couverts de neige,

- mais aussi des choses complètement inattendues : insectes habillés, chats soldats, homards attachant un ruban sur un pudding…

Certaines cartes sont tellement étranges que, vues aujourd’hui, elles semblent presque surréalistes. Le V&A en possède des collections qui feraient pâlir n’importe quel amateur de cartes vintage.

5. La carte de Noël, cet outil de “gestion sociale”

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que les cartes ne servent pas seulement à envoyer de la tendresse. Elles servent aussi à gérer les relations sociales.

À l’époque, pour entretenir un réseau — famille éloignée, amis, relations commerciales, voisins — il faut écrire des lettres ou faire des visites. Mais les deux prennent du temps et coûtent cher.

La carte de Noël, au contraire, permet d’envoyer ses vœux rapidement, élégamment, sans avoir à produire un long courrier. C’est efficace, économique, et cela fait plaisir.

En très peu de temps, la carte de Noël devient donc indispensable : on en envoie beaucoup, parfois à des gens que l’on n’a pas vus depuis un an. On l’accroche sur la cheminée, on compare les designs, on exhibe celles reçues de personnes importantes.

La carte installe un rituel nouveau : celui d’une politesse annuelle obligatoire, mais codifiée, jolie, standardisée — et, avouons-le, plus simple qu’une visite.

Le Noël victorien et les Christmas crackers

Vous connaissez sûrement ce petit rituel : deux personnes tirent une papillote en carton, pop !, un craquement sec retentit, un chapeau de papier tombe sur la table, accompagné d’une devinette et d’un minuscule cadeau dont on ne sait jamais trop que faire.

C’est léger, c’est futile, c’est un peu ridicule — et c’est exactement pour cela que les Victoriens ont adoré les crackers dès leur invention.

Là encore, rien n’allait de soi. Ces petits objets bruyants sont nés d’une intuition commerciale assez improbable… et d’un confiseur qui avait l’esprit bricoleur.

1. Tom Smith, le confiseur londonien fasciné par un bonbon français

Les crackers sont l’œuvre d’un homme : Tom Smith. Dans les années 1840, ce confiseur et pâtissier de Clerkenwell, à Londres, se rend à Paris.

Et comme souvent dans ce genre d’histoire, tout part d’un petit détail : il découvre un bonbon français, le bonbon twist, une sucrerie emballée dans du papier torsadé aux deux extrémités.

Il adore le concept. De retour à Londres, il tente de l’adapter : il propose des bonbons enveloppés dans du papier coloré, avec à l’intérieur une petite motto, une phrase d’amour ou d’amitié.

Une sorte de fortune cookie romantique avant l’heure. Et ça marche plutôt bien. Mais… il manque quelque chose. Le produit est mignon, mais pas inoubliable.

2. L’idée de génie : ajouter le “pop”

C’est là que se produit l’étincelle — littéralement. La légende raconte que Tom Smith, assis devant un feu de cheminée, est frappé par le bruit du bois qui éclate. Crack !

Et il se dit : “Et si mon bonbon faisait le même bruit ?”

Il va alors passer des années à perfectionner un système qui permet, lorsqu’on tire sur l’emballage, d’obtenir un petit bang. Il dépose un brevet dès 1847, puis continue d’affiner jusqu’à obtenir le mécanisme que nous connaissons : deux bandes de papier, l’une recouverte d’un produit chimique (du fulminate d’argent), l’autre abrasive. Quand on tire, le frottement provoque un craquement sonore.

Et là… tout change.

Ce n’est plus un simple bonbon. C’est une expérience.

Crackers lors du dîner d'un Noël victorien

3. Walter Smith, le fils inventif qui transforme le cracker en empire industriel

Tom Smith décède en 1869, mais son fils Walter Smith prend la relève — et c’est lui qui va transformer l’idée paternelle en véritable phénomène national.

Walter observe la concurrence, qui commence à imiter les crackers de son père, et il a une idée très victorienne : varier, innover, surprendre.

Il crée des crackers pour toutes les occasions (pas seulement Noël), ajoute des cadeaux miniatures, souvent importés d’Europe, d’Amérique ou même du Japon.

Il introduit les célèbres chapeaux en papier, inspirés probablement des couronnes européennes. Bref, il enrichit le produit jusqu’à en faire un véritable petit rituel familial.

Et puis, parce qu’il a un vrai sens du marketing, il lance des crackers thématiques.

Le plus célèbre ? Les “Telephone Crackers”, conçus pour surfer sur l’engouement provoqué par la démonstration publique du téléphone à la Reine Victoria en 1878.

Oui, déjà du marketing très opportuniste. Et ça fonctionne à merveille.

À la fin du siècle, l’entreprise Smith emploie plus de 2 000 personnes, entre la découpe du papier, l’assemblage, l’emballage, et la fabrication minutieuse des petites surprises.

Autrement dit : les crackers deviennent un véritable secteur industriel.

4. La magie du rituel : un moment de chaos au milieu du dîner

Il faut imaginer le contexte : les repas victoriens sont très codifiés.

On s’assoit comme ci, on se sert comme ça, on respecte le protocole.

Et soudain, au milieu de cette organisation millimétrée… pop ! Un craquement sec, un éclat de rire, un chapeau idiot, un petit jeu écrit sur un bout de papier.

Le cracker introduit une note de désordre joyeux dans une soirée très contrôlée.

C’est exactement ce que les Victoriens trouvent irrésistible : un moment de relâchement collectif, entièrement fabriqué, mais parfaitement accepté. Une petite suspension du sérieux.

Et ce qui est remarquable, c’est que cette tradition-là n’a jamais cessé. Vous pouvez encore acheter aujourd’hui des boîtes de crackers chez Marks & Spencer ou dans n’importe quel supermarché britannique, et vous y retrouverez exactement ce que les Victoriens avaient inventé :

- le pop (le pétard),

- le chapeau en papier,

- la petite devinette,

- et le minuscule cadeau en plastique qui ne sert pas à grand-chose.

Un produit industriel devenu une tradition familiale : difficile de faire plus victorien que ça.

Dickens et la “moralisation” du Noël victorien

Quand on parle de Noël victorien, on pense spontanément au sapin, aux cadeaux, aux biscuits qui refroidissent sur une grille… mais si vous regardez bien, derrière toutes ces images très familières, il y a une sorte d’atmosphère particulière, difficile à définir : un mélange de chaleur, de bonté forcée (mais agréable), de nostalgie et d’élan charitable.

Cette ambiance-là — ce que beaucoup appellent “l’esprit de Noël” — n’est pas apparue toute seule.

Elle a un auteur : Charles Dickens.

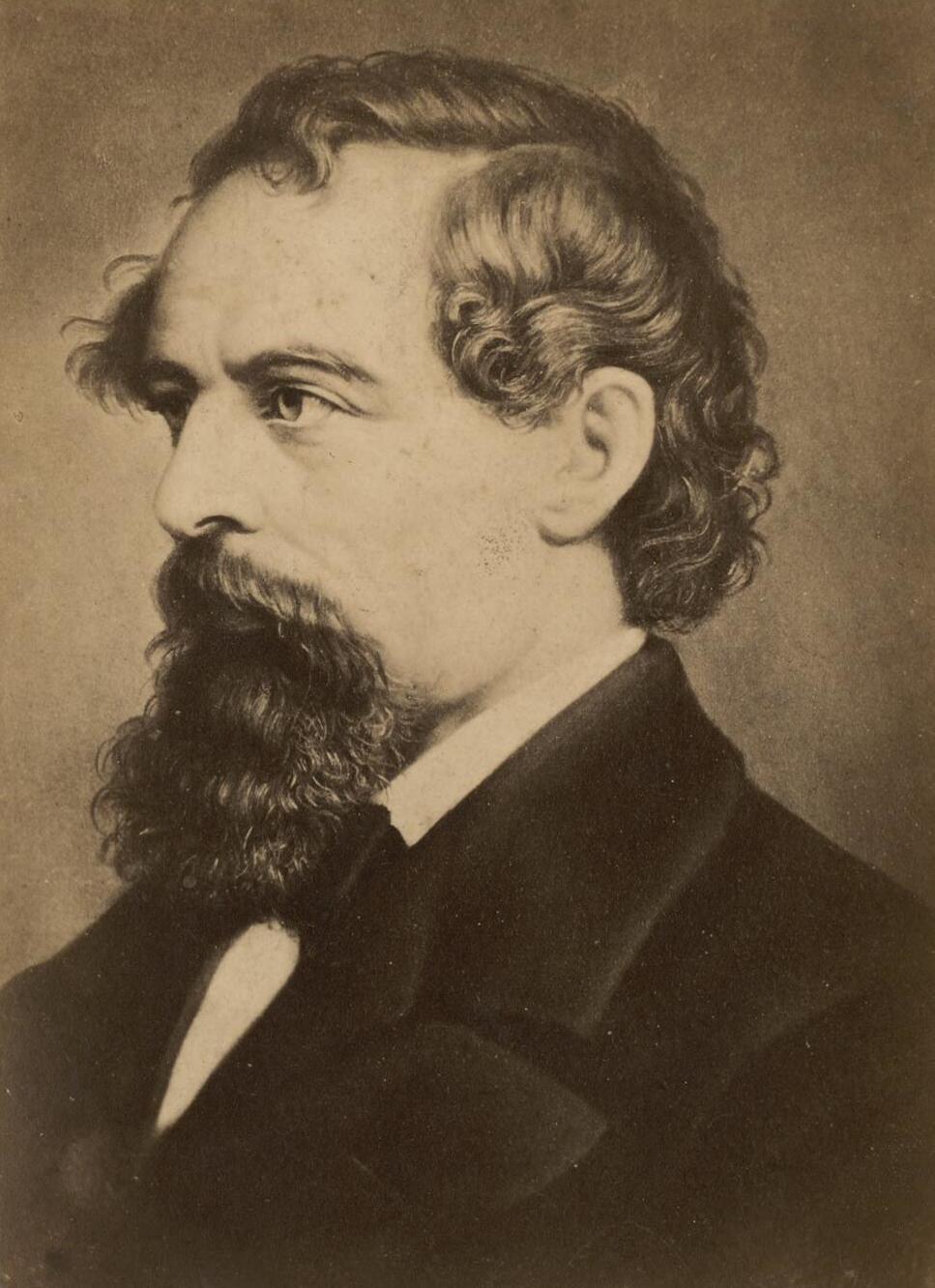

Charles Dickens (1812-1878)

1. A Christmas Carol : un petit livre qui change tout (1843)

Nous sommes en 1843. Dickens écrit A Christmas Carol, une histoire qui, à première vue, semble assez simple : un vieil avare grognon nommé Scrooge, trois esprits, une nuit de révélations et une transformation morale spectaculaire.

Vous connaissez sûrement le récit, même si vous n’avez jamais lu le livre — il a été adapté tellement de fois qu’on pourrait presque croire qu’il fait partie du folklore universel.

Et pourtant, à l’époque, c’est une bombe culturelle.

Ce qui frappe les lecteurs de 1843, c’est que Dickens ne parle pas seulement de religion, ni même de tradition : il parle d’humanité, de responsabilité morale, de familles pauvres qu’on ne regarde pas, d’enfants fragiles, d’injustices sociales.

Et il le fait par le biais d’une histoire simple, presque théâtrale, qui se lit vite mais reste longtemps en tête.

2. Pourquoi le livre touche autant les Victoriens

Il faut imaginer le contexte : l’Angleterre des années 1840 est secouée par l’industrialisation.

Les villes se densifient, la pollution augmente, les inégalités explosent.

Les familles pauvres vivent dans des conditions souvent effroyables.

Alors, quand Dickens propose une histoire où un homme riche redécouvre sa capacité d’empathie, où les familles modestes sont présentées avec dignité, où la générosité devient un devoir moral… toute la société se reconnaît. Et se questionne.

On pourrait croire que Dickens prêche, mais ce serait mal comprendre son talent : il montre, il ne sermonne pas.

Il construit un Noël où l’on doit s’occuper des autres, où la fête n’est pas seulement une occasion de s’offrir des cadeaux, mais aussi de tendre la main à ceux qui n’ont rien.

Cette idée-là, très simple, va imprégner durablement la culture britannique.

3. Une morale laïque qui complète (et adoucit) la tradition religieuse

Avant Dickens, Noël est avant tout une fête chrétienne centrée sur la naissance du Christ.

Après Dickens… elle le reste, bien sûr, mais quelque chose de nouveau se greffe dessus : une morale laïque, accessible à tous, même à ceux qui ne sont pas profondément religieux.

Dans A Christmas Carol, les fantômes jouent un rôle que la liturgie ne pouvait pas remplir : ils montrent le passé, le présent, le futur ; ils réveillent les regrets, la peur, l’espoir. Et ils ancrent Noël dans un cadre émotionnel, familial, social.

Autrement dit, Dickens fait glisser Noël de l’église au foyer, de la communauté au cercle intime — exactement ce que la société victorienne était en train de faire :

- mettre l’accent sur la domesticité,

- sur la famille nucléaire,

- sur l’importance des enfants,

- et sur les petits gestes qui “réchauffent” la saison.

Son influence est telle que, très vite, on n’imagine plus Noël sans cette couche sentimentale.

On ne parle pas encore de “spirit of Christmas” comme d’une marque déposée… mais presque.

Une scène de "A Christmas Carol"

4. Dickens, sans le vouloir, devient l’architecte moral du Noël moderne

Ce qui est fascinant, c’est que Dickens ne cherchait pas à redéfinir la fête.

Il avait besoin d’argent, il aimait raconter des histoires, et il voulait sensibiliser ses lecteurs aux misères sociales de son temps.

Mais son livre arrive au moment exact où la société britannique cherche quelque chose de nouveau : une fête réconciliatrice, à la fois joyeuse, sentimentale et un peu morale. Il ne fait pas qu’accompagner cette transformation — il la cristallise.

Et encore aujourd’hui, même dans les familles qui ne sont ni chrétiennes, ni anglaises, ni même sensibles à la littérature victorienne, on retrouve l’idée que Noël est un moment pour :

- “être meilleur”,

- régler ses différends,

- penser aux plus démunis,

- faire un effort de gentillesse.

C’est du Dickens pur jus.

Et si vous pensiez que le “sapin” était l’invention la plus symbolique des Victoriens, attendez de voir ce qu’ils ont fait des cadeaux.

Car là aussi, ils ont tout changé : la date, le sens, la forme, et même l’économie entière qui tourne autour.

Le grand basculement des cadeaux : du Nouvel An au 25 décembre

Si vous pensiez que les Victoriens se sont contentés d’ajouter des décorations et d’inventer deux ou trois coutumes nouvelles, détrompez-vous : ils ont aussi bouleversé l’un des gestes les plus symboliques de la saison — celui d’offrir un cadeau.

Et quand on dit “bouleversé”, ce n’est pas une exagération : ils ont changé le jour, le sens, le type de cadeaux, et même l’économie entourant ce geste.

1. Avant les Victoriens : des cadeaux au Nouvel An, pas à Noël

Pendant des siècles, en Grande-Bretagne, on s’offrait des cadeaux… mais pas du tout le 25 décembre.

La tradition voulait que les présents se fassent au Nouvel An, sous forme de petites attentions, de jetons symboliques, parfois de pièces de monnaie, parfois de denrées.

Noël, lui, était une fête religieuse, pas un festival domestique. Les présents n’y avaient pas leur place. C’était presque impensable.

C’est seulement au XIXᵉ siècle que les choses commencent à basculer — et une fois encore, les Victoriens ne font pas les choses à moitié.

2. Le transfert vers le 25 décembre : quand Noël prend toute la place

Pourquoi ce changement ?

Parce que le Noël victorien devient la fête familiale par excellence : un moment où l’on réunit les proches, où l’on se rappelle ses liens, où l’on manifeste son affection.

Moralité : offrir un cadeau au Nouvel An n’a plus vraiment de sens, alors que le faire le 25 devient au contraire parfaitement logique.

Ce déplacement se fait assez rapidement, porté par :

- la montée en puissance du sapin, qui crée un “espace” symbolique pour les cadeaux ;

- l’influence de Dickens, qui valorise un Noël centré sur les enfants, la famille, l’émotion ;

- l’essor du commerce, qui adore évidemment l’idée qu’on achète un peu plus.

En quelques décennies, le Royaume-Uni abandonne presque complètement l’idée du cadeau de Nouvel An. Le 25 décembre devient le grand rendez-vous annuel du don.

Et à partir de là, les choses deviennent vraiment intéressantes.

Décorations de Noël © French Moments

3. Que s’offrait-on réellement dans une famille victorienne ?

Là encore, la réponse dépend énormément du statut social. Ce que les Victoriens ont en commun, c’est l’idée que le cadeau doit être un signe d’affection — mais la nature du cadeau varie du tout au tout.

Dans les familles aisées

Victoria et Albert s’offrent des objets somptueux :

- bijoux,

- sculptures,

- peintures,

- pièces d’art décoratif,

- objets faits à la main par les enfants, auxquels la reine tenait énormément.

Le cadeau est sentimental, mais aussi un signe de statut. On montre qu’on sait choisir, qu’on sait offrir.

Dans les familles de la classe moyenne

On offre souvent :

- des livres,

- des objets décoratifs issus du commerce florissant,

- des jouets pour enfants (et le marché explose littéralement grâce à l’industrialisation).

C’est à cette époque que naissent les jouets “standardisés” :

- poupées en porcelaine,

- jeux de construction,

- figurines d’animaux,

- trains miniatures,

- et surtout les célèbres Noah’s Ark, très populaires car acceptées même dans les familles pieuses qui n’autorisaient qu’un seul jouet le dimanche.

Dans les familles modestes

Le cadeau est modeste, parfois très modeste :

- une orange (un vrai luxe en hiver),

- une poignée de noix,

- quelques pièces de sucreries,

- un petit jouet de bois.

Et pourtant — pour ces familles — ce sont souvent des présents attendus, précieux, préparés parfois depuis des mois.

4. Boxing Day : un jour de gratitude… et de hiérarchie sociale

Impossible de parler des cadeaux victoriens sans évoquer Boxing Day, le 26 décembre.

À l’origine, ce jour n’est pas du tout celui des soldes (comme aujourd’hui), mais un moment très codifié où les classes aisées offrent des “boxes” à leurs domestiques, aux artisans du quartier, aux personnes qui les servent tout au long de l’année.

Ces boîtes contiennent souvent :

- un peu d’argent,

- de la nourriture,

- des vêtements,

- ou de petits objets utiles.

Victoria y tenait énormément : elle tenait à offrir elle-même les cadeaux destinés aux serviteurs, avant même que la famille royale n’ouvre les siens.

Pour elle, c’était une manière de reconnaître l’importance du travail de son personnel — et un rituel moral incontournable.

Ce geste renforce l’idée que Noël n’est pas seulement un moment intime, mais aussi un moment de responsabilité sociale. Et vous voyez l’influence de Dickens ici : une fête n’a de sens que si elle inclut la charité.

Couronne de Noël à Burwash en Angleterre © French Moments

5. Un basculement qui change tout… jusqu’à aujourd’hui

Ce passage massif des cadeaux au jour de Noël crée une transformation durable :

- Noël devient le grand rendez-vous commercial de l’année.

- Les enfants deviennent le centre émotionnel de la fête.

- Le sapin devient un point de dépôt symbolique.

- La période s'étend : préparation, achats, anticipation.

Bref, l’économie du sentiment rencontre l’économie tout court.

Une alliance typiquement victorienne.

Le repas du Noël victorien – Dinde et puddings

On l’oublie parfois, mais le repas de Noël — celui que nous connaissons aujourd’hui avec sa volaille rôtie, ses légumes et son célèbre pudding — n’est pas un héritage si ancien.

Les Victoriens ont joué un rôle énorme dans sa fixation, presque comme si une époque entière avait écrit le “guide officiel” du dîner de fête. Et ce guide, vous le suivez peut-être déjà, sans même le savoir.

Pour comprendre ce qui se passe au XIXᵉ siècle, il faut imaginer une société obsédée par la domesticité, la famille réunie, l’abondance comme signe de réussite, et le plaisir d’un bon repas comme moment d’unité sociale.

1. Le repas victorien : un modèle qui se fige

À l’époque victorienne, le repas de Noël devient un rituel au sens strict.

Ce n’est pas juste un dîner amélioré : c’est le repas qui rassemble toute la famille, un rare moment où l’on s’autorise sincèrement la profusion.

Dans les foyers aisés, le plat central est souvent :

- une dinde rôtie,

- ou une oie,

- parfois un jambon,

- ou même une pièce de bœuf impressionnante.

Dans les très grandes maisons, on peut même retrouver des mets plus extravagants : un sanglier, un énorme rôti de bœuf, ou un poisson noble comme le turbot.

Pour la plupart des familles modestes, en revanche, l’oie reste la star du repas — une tradition déjà bien enracinée et que Dickens immortalise dans A Christmas Carol.

La dinde sera longtemps un luxe.

Et justement…

2. L’oie du pauvre et les “goose clubs”

L’un des détails les plus touchants du Noël victorien, ce sont les goose clubs.

L’idée est toute simple : des familles modestes mettent quelques pennies de côté chaque semaine pendant l’année.

L’argent est centralisé par un marchand, et le 24 décembre, la famille peut récupérer une oie — qu’elle n’aurait jamais pu se payer d’un seul coup.

Imaginez la fierté d’arriver à la maison avec cette oie convoitée, un peu comme si l’on rapportait aujourd’hui une énorme bûche glacée ou une belle volaille fermière achetée de longue date.

C’était un effort collectif, un plaisir rare, une récompense presque symbolique.

3. Des légumes, bien sûr — et quelques caprices des riches

À Noël, les Victoriens servent beaucoup de légumes, comme nous :

- pommes de terre,

- choux de Bruxelles,

- carottes,

- panais,

- choux verts.

Mais dans les grandes maisons, on aime impressionner. On met sur la table des produits hors saison, cultivés dans les serres privées :

- asperges en plein hiver,

- tomates,

- haricots verts frais…

Une manière discrète (ou pas si discrète) de montrer la compétence des jardiniers… et les moyens financiers du foyer.

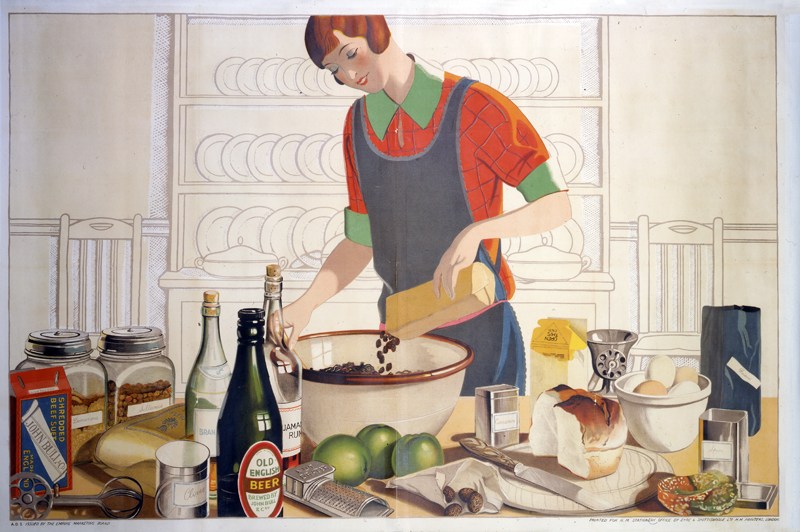

Confection du "Empire Christmas Pudding"

4. Le triomphe du dessert : mince pies et pouding flamboyant

Et puis arrive le moment que beaucoup redoutent ou attendent, selon les goûts : le dessert.

Les mince pies

Les mince pies — ces petites tartelettes sucrées — sont déjà populaires avant les Victoriens, mais c’est au XIXᵉ siècle qu’elles deviennent véritablement incontournables. On en prépare des dizaines, parfois des centaines, qu’on offre aussi aux visiteurs.

Le Christmas pudding

Lui, c’est la star absolue.

Une boule sombre, dense, riche, imbibée d’alcool, dans laquelle on glisse parfois une pièce de monnaie censée porter chance à celui qui la trouvera (si vous ne manquez pas de vous casser une dent au passage).

Christmas Pudding © French Moments

Le pudding victorien est une performance :

- il repose des semaines,

- il contient des œufs, des fruits secs, des épices, du suif,

- il est cuit des heures durant,

- et quand il arrive à table… on l’enflamme.

Le brandy brûle quelques secondes, la pièce brille, les convives applaudissent — un vrai petit théâtre culinaire.

À Windsor ou à Osborne House, on prépare des centaines de puddings à la fois, dans d’immenses chaudrons, pour les offrir ensuite à la famille, aux serviteurs, aux proches. Certains cuisent plus de douze heures, après avoir macéré dans du rhum ou du Madère. Les cuisines royales deviennent de véritables usines à dessert.

Les jeux un peu dangereux

Les Victoriens aiment aussi les amusements légèrement risqués : par exemple, on met des raisins secs dans un bol d’alcool chaud, on y met le feu (oui, littéralement), et chaque convive doit attraper un raisin… sans se brûler.

Vous imaginez le tableau.

Ce jeu a été abandonné depuis, et franchement, on comprend pourquoi.

5. Une table, deux mondes… mais un même rêve

Ce qui frappe dans le repas victorien, c’est son paradoxe :

- dans les classes aisées, on exhibe richesse, exotisme, maîtrise culinaire ;

- dans les familles pauvres, on économise toute l’année pour un seul repas un peu plus généreux que les autres.

Et pourtant, tous partagent la même idée :

Noël est le moment où l’on mange mieux que d’habitude. Où l’on mange ensemble. Où l’on se fait plaisir.

Exactement comme aujourd’hui.

Chants, jeux de salon et ambiance du soir

Le repas terminé, le pudding flamboyant éteint, les chapeaux en papier qui tiennent encore vaguement sur la tête… c’est souvent là que commence la deuxième partie du Noël victorien : celle où l’on chante, où l’on joue, où l’on rit.

Les soirées de Noël au XIXᵉ siècle sont étonnamment animées. Pas d’écrans, pas de télé pour meubler, pas de smartphone.

Ce qu’on a, c’est du temps, de la famille, un feu qui crépite… et un besoin presque instinctif de prolonger le plaisir.

1. La grande époque des Christmas carols

Le chant de Noël n’est pas une invention victorienne, bien sûr. Mais les Victoriens ont fait quelque chose de très particulier : ils ont popularisé les carols, au sens où nous les connaissons aujourd’hui.

Avant eux, les carols étaient des chants religieux, parfois locaux, parfois peu connus. Avec le XIXᵉ siècle arrivent :

- les recueils imprimés (grâce à l’essor de l’édition),

- les nouvelles compositions,

- et cette idée que chanter en famille, autour du piano ou du sapin, est un geste chaleureux et presque obligatoire.

Beaucoup de chants que vous connaissez datent de cette époque ou y trouvent leur popularité durable :

- Deck the Halls (1862),

- We Three Kings (1857),

- Jingle Bells (1857 — américain, mais immensément populaire en Grande-Bretagne).

Les Victoriens chantent chez eux, mais aussi dans la rue : les groupes de carolers deviennent de véritables institutions.

Certains quartiers entendent passer des chœurs amateurs qui récoltent des dons, un peu comme les collectes de charité modernes.

C’est une soirée de Noël typique : la famille se rassemble, on distribue les partitions, parfois imprimées dans la presse du jour, et on s’y met.

Les voix qui se mêlent, les faux départs, les hésitations… bref, quelque chose d’infiniment humain.

Saxophonistes interprétant des Carols au marché de Noël © French Moments

2. Les jeux de salon : la télévision avant la télévision

Si vous imaginez les Victoriens comme des gens rigides, guindés, obsédés par la bienséance, attendez un peu : une fois les soirées commencées, ils sont capables d’une inventivité et d’une vitalité surprenantes.

Les parlor games sont omniprésents. Et certains sont encore joués aujourd’hui, parfois sans que l’on sache leur origine.

Les plus célèbres :

- Charades : deviner un mot en mimant ou en jouant une scène.

- Blind Man’s Buff : l’ancêtre du colin-maillard.

- Musical Chairs : oui, déjà là !

- Piggy Squeak : un joueur doit identifier quelqu’un en reconnaissant le “couinement” qu’il émet.

- Shadow Buff, basé sur les jeux d’ombres et de silhouettes projetées sur le mur.

Imaginez une salle de séjour pleine d'adultes et d’enfants, après un repas copieux, en train de courir, de rire, de se cacher, de mimer des scènes absurdes… C’est très, très loin de l’image sombre souvent associée aux Victoriens.

En réalité, ils prennent leurs loisirs familiaux très au sérieux. Le jeu est un ciment social. Une soupape. Un moment où toutes les générations se mélangent.

3. Chants, jeux… et histoires de fantômes

Et voici sans doute l’aspect le plus surprenant : les Victoriens adorent les ghost stories.

Oui, à Noël.

Pas seulement Dickens avec A Christmas Carol — même si c’est évidemment le plus connu — mais toute une tradition de récits étranges, mystérieux, inquiétants, racontés au coin du feu.

On se lit des nouvelles dans les magazines, on monte des petites mises en scène, on se fait peur devant les flammes.

Ce rituel peut paraître étrange aujourd’hui, mais au XIXᵉ siècle, Noël tombe dans la période la plus sombre de l’année.

Le contraste entre la chaleur du foyer et la noirceur du monde extérieur nourrit une atmosphère parfaite pour les récits surnaturels.

D’ailleurs, si vous repensez aux premiers magazines victoriens, beaucoup publient des “Christmas ghost stories” en décembre : c’est un véritable genre littéraire.

Et cette dualité — chaleur, rire, lumière… mais aussi frisson, mystère, ombres — donne au Noël victorien une richesse émotionnelle incomparable.

Une fête de lumière en plein cœur de l’hiver noir.

Une fête familiale avec ses éclats de rire… mais aussi un brin de gravité.

Une fête de joie, mais jamais totalement naïve.

Conclusion : Les traditions du Noël victorien aujourd'hui

Lorsque l’on referme la porte sur ce XIXᵉ siècle foisonnant, on se rend compte d’une chose assez troublante : si un·e Victorian de 1865 débarquait dans votre salon un 24 décembre, il serait dépaysé par les guirlandes électriques… mais il reconnaîtrait presque tout le reste.

Il verrait votre sapin, vos cadeaux, vos cartes posées près d’une bougie, votre repas en préparation, vos crackers (toujours là, avec leur pop obstiné), et peut-être même un groupe de personnes en train de chanter Deck the Halls sans en connaître toutes les paroles.

Et il se dirait probablement : “Tiens, ils font ça comme nous.”

Noël dans un manoir anglais © French Moments

1. Les traditions victoriennes qui semblent impossibles à déloger

Il y a des éléments de Noël qui ont tellement pris racine qu’on ne peut plus imaginer la fête sans eux. Parmi eux :

- Le sapin de Noël, devenu l’emblème absolu de la saison. Sans la gravure de 1848 montrant la famille royale réunie autour d’un arbre, il serait peut-être resté une curiosité allemande. Aujourd’hui, c’est l’incontournable numéro un.

- Les cadeaux le 25 décembre, désormais indissociables de la fête ; on ne pense même plus au Nouvel An, tant le rituel victorien s’est imposé.

- Les Christmas crackers, qui continuent à exploser sur nos tables comme de petites machines à rire héritées des Smith père et fils.

- La structure du repas, avec sa volaille rôtie, ses légumes (souvent toujours les mêmes), et cet éternel pudding ou ces mince pies qui n’ont jamais vraiment quitté la scène.

- Les cartes de vœux, même si elles s’envoient désormais par WhatsApp, Instagram, ou sous forme d’e-card — l’idée du message rituel, du petit mot de saison, reste profondément victorienne.

- Les chants, qu’on fredonne parfois sans réfléchir, mais qui doivent beaucoup à l’enthousiasme musical du XIXᵉ siècle.

Bref, une bonne partie de votre Noël est un patchwork directement cousu au XIXᵉ siècle.

2. Ce qui a changé, lentement mais sûrement

Bien sûr, tout n’a pas survécu intact.

Certaines pratiques ont glissé, évolué, disparu — parfois pour des raisons très simples.

- Les bougies sur le sapin, par exemple, ont laissé place aux guirlandes électriques (et franchement, personne ne regrette ce changement, si l’on compte le nombre d’incendies évités).

- Les cartes papier se raréfient : on envoie moins, on en affiche moins, on passe au numérique. Cela dit, les années où vous recevez une vraie carte écrite à la main… vous la gardez, n’est-ce pas ? Un réflexe très victorien.

- La charité est devenue plus institutionnelle : campagnes de dons, organisations nationales, appels télévisés. Les Victoriens auraient probablement trouvé cela admirable, eux qui considéraient la générosité comme un pilier essentiel de la saison.

- Les ghost stories, elles, ont presque disparu du paysage. On préfère les films de Noël aux récits sombres près du feu.

- Les jeux de salon sont encore là, parfois, mais ils doivent rivaliser avec les écrans — un combat perdu d’avance dans beaucoup de familles.

Féerie de Noël à Winchester (High Street) © French Moments

3. Pourquoi Noël reste profondément victorien

Ce qui reste, en réalité, c’est la structure émotionnelle inventée au XIXᵉ siècle :

- une fête de famille,

- un moment domestique, centré sur l’intimité du foyer,

- une période où l’on se veut généreux, où l’on tente d’être la meilleure version de soi-même,

- un temps où l’on s’accorde le droit de ralentir, de cuisiner, d’offrir, de se souvenir.

Les Victoriens ont pris une fête religieuse et en ont fait une fête sentimentale, avec ses codes, ses images, son “ambiance générale”.

Ils ont créé un modèle bouleversant de simplicité — mais terriblement efficace — que nous continuons à suivre, même sans nous en rendre compte.

En somme, si Noël est devenu ce moment si particulier où l’on suspend le quotidien pour créer un petit monde chaleureux, c’est largement grâce à eux.

Non pas parce qu’ils étaient meilleurs, ni plus sages, mais parce qu’ils ont placé au cœur de la fête quelque chose qui parle à tout le monde : le besoin de se réunir, d’être ensemble, de célébrer l’hiver en le rendant plus doux.

Et ça, finalement, c’est peut-être le plus beau cadeau que l’époque victorienne nous ait laissé.

La porte d'entrée de la Minster House à Winchester © French Moments